- HOME

- GAPをもっと盛り上げ隊!

- ブランド地鶏にブレなし!JGAPで極める品質

ブランド地鶏にブレなし!JGAPで極める品質

[ 福島県 川俣シャモ振興会 ]

国が認めた、地域が誇るブランド地鶏

福島県川俣町の特産品として誕生した川俣シャモは、その生産と普及を担う川俣シャモ振興会により、13の農場が協力しながら年間約65,000羽を出荷している。シャモ(軍鶏)をベースにしたこの地鶏は、脂肪が少なく、深みのある旨味と適度な弾力が特徴で、鍋料理や親子丼に最適だ。

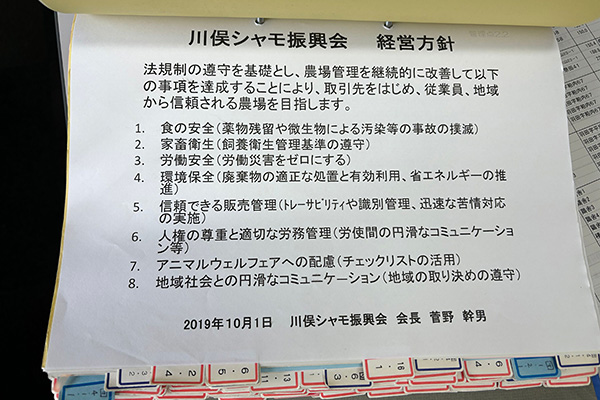

その川俣シャモ振興会が2020年に取得したのが、JGAPの団体認証だ。JGAPとは、食品安全、環境保全、労働環境、家畜衛生などに関する厳格な基準を満たした農場に与えられる認証制度である。個別の農場で取得するケースが一般的だが、川俣シャモ振興会は団体として認証を受けた。これは、加盟するすべての農場が統一された管理基準のもとで生産を行っていることを証明し、肉用鶏の団体認証としては全国初の快挙となった。また、2022年には、地域特有の特性を持つ産品の名称やブランドを知的財産として保護する「地理的表示(GI)保護制度」に登録された。

団体で挑んだ、JGAP取得への道

JGAP取得のきっかけは、オリンピックだった 。「オリンピックの食材調達基準であるJGAPを取得すれば、川俣シャモをオリンピックの合宿所 で提供できる」という話が持ち上がり、振興会は認証取得を目指すことを決意。しかし当時、畜産の団体認証の前例がなく、参考にできる事例がないという課題があった。

この壁を乗り越えるため、コンサルタントの協力を得ながら、家畜保健所や農林事務所とも連携し、認証取得に向けた準備を進めた。初めての審査では、想定以上に厳格なルールで取り組んだため、審査員も驚くほどの取り組みだった。しかし、審査を通じて求められる基準を適切に理解し、マニュアルやルールの見直しを重ねながら、運用の負担軽減に努めた。

みんなができる!無理なく続ける工夫とは

「最初は面倒くさいと思った農場も多かったはずですが、それ以上のメリットが期待できるなら、と抵抗する農場はほとんどありませんでした」と、団体の構成農場のひとつである川俣シャモファーム 代表取締役の斎藤正博氏。とはいえ、農場側の負担はできるだけ減らす必要があった。特に構成農場には高齢の方も多く、事務局が取得に関する業務の大半を担当し、農場側には実作業と記録だけをお願いする形にした。「記録も〇×のチェックや数量の記入のみで済むように、フォーマットを整えました」と菅野氏は話す。

だが、現場での実践には苦労もあった。「特に整理整頓が大変でした。農場によっては道具の管理が徹底しておらず、畑と鶏舎で同じ道具を使っていたり、倉庫が雑然としていたため、すべて整理し直しました」と菅野氏。また、記録管理も当初は苦戦した。JGAPでは、温室効果ガス削減のために光熱費やガソリン使用量を記録する必要があるが、最初のころは、請求書を1年分ひっくり返して記録する農場もあったという。

川俣シャモ振興会では、勉強会も定期的に開催、年2回の現地研修も実施している。農場間での情報共有が進み、「ある農場が優れた成績を出したとき、どんな管理方法をしているのかを共有することで、全体のレベルアップにつなげています」と斎藤氏は話す。

見えてきた成果!JGAPで得た確かな手応え

「一番のメリットは、農場の衛生環境が改善され、しかもそれが継続できていることです」と菅野氏は話す。斎藤氏も「外部の人が来ることで、常に整理整頓を意識するようになり、それが農場全体の質の向上につながりました」と実感している。

さらに、記録を残すことで、餌の与え方や成績の変化を分析しやすくなり、より良い管理につながった。「どこの農場も同じ環境と管理下で飼育しているため、鶏肉の品質がほぼ均一で、安定した供給ができるようになりました。JGAP取得前は農場間で成績の差がありましたが、今はほとんどありません」と菅野氏。これは、団体としての意識向上の成果だ。

加えて、JGAPがあることで、新たな取引先も開拓できた。福島県のイベントでの取引が増え、関西方面との新規契約、さらにはG7宮崎サミットでの注文も入るなど、経済的なメリットも大きい。

次世代へバトンをつなげたい。川俣シャモのこれから

「JGAPは品質を保つために欠かせないもの」と菅野氏は言う。特に、震災後の風評被害を受けた川俣シャモにとって、第三者認証の取得は「安全・安心を証明するための強力な武器」でもあった。斎藤氏も「認証が広く知られることで、消費者の信頼につながり、取引の指標にもなる」と期待を寄せる。

今後の課題は後継者の確保だ。GAPは「農業の教科書」とも言われ、体系的に農場運営を学ぶことができる。JGAPを活用し、次世代の生産者が基礎からしっかりと学び、質の高い生産を続けていける環境を整えていくことが求められている。JGAP認証取得団体であることが、後継者確保につながることを期待されている。「この団体を持続させ、川俣シャモを長く生産し続けるために、今後も努力を重ねていきたい」と菅野氏は力強く語った。川俣シャモは、JGAPとともに品質と信頼を守りながら、新たな未来へ歩み続ける。

(取材年月:2024年8月)

※農林水産省「令和6年度 持続的生産強化対策事業(畜産GAP拡大推進加速化)」より

English

English